La réduction de l’artificialisation des sols et la concrétisation de la transition énergétique nécessitent des interventions sur le tissu bâti et des investissements en infrastructures qui doivent trouver place sur le territoire. Or, en Wallonie, nombreux sont les projets d’urbanisation ou d’aménagement du territoire qui ne parviennent pas ou tardent à se concrétiser en raison de diverses oppositions citoyennes. En 2022, la CPDT revenait, à travers une note de recherche et un guide, sur le concept d’acceptabilité sociale et sur les principaux facteurs influant sur l’acceptation des projets.

Dans la pratique de l’aménagement du territoire, la mise en œuvre des projets, plans ou programmes, révèle fréquemment des intérêts divergents voire des conflits. Anticiper et résoudre ces conflits est un préalable à l’action. C’est ce à quoi contribue le processus d’acceptabilité sociale des projets.

L’acceptabilité sociale est « un processus itératif d’évaluation et de délibération politique à propos d’un projet, plan ou programme, au sein duquel une pluralité d’acteurs, aux intérêts multiples et impliqués à différents niveaux (décideurs, promoteurs, parties prenantes…), interagissent. Ce processus dynamique permet, en fonction de la capacité collective de délibération et des enjeux individuels en présence, de construire progressivement des compromis reconnus légitimes par plusieurs acteurs (non par tous), à un moment t, car capables de combiner sur le territoire, le projet, plan ou programme avec les réclamations localisées afin qu’il s’intègre dans son milieu naturel et humain. »

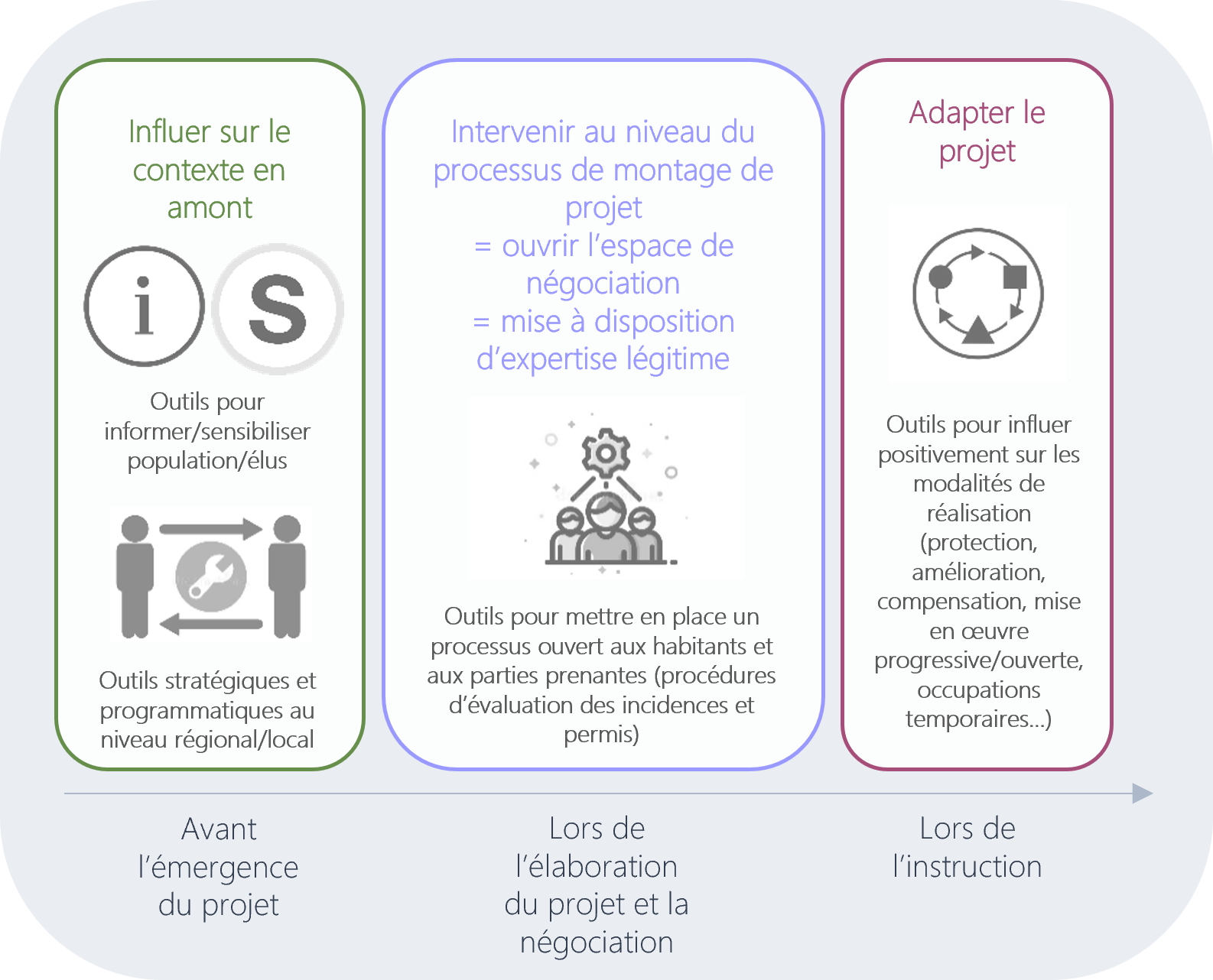

Pour améliorer l’acceptabilité sociale, il existe une palette de dispositifs à mobiliser, voire à combiner, en fonction des situations : souhait d’améliorer les conditions d’émergence d’un projet, craintes vis-à-vis de son intégration territoriale ou de sa nature même, ou encore des orientations politiques qui le sous-tendent.

On peut distinguer trois étapes dans le processus d’acceptabilité sociale : les conditions initiales, préexistantes à l’arrivée d’un projet sur le territoire ; l’élaboration du projet et la négociation ; l’instruction du projet.

La sensibilisation et la communication sont deux leviers d’action à utiliser le plus en amont possible même s’ils peuvent être mobilisés tout au long du processus d’acceptabilité sociale.

La sensibilisation agit à l’échelle individuelle. Elle vise à modifier la perception que les acteurs ont du processus de développement territorial, en particulier de la densification qui accompagne la réduction de l’artificialisation des sols. Cette démarche peut porter sur la vision territoriale, les évolutions globales en cours, ou sur le projet en lui-même.

La communication permet la mise à disposition d’informations sur la vision et le projet, tout en favorisant le dialogue et les échanges entre les différentes parties prenantes. Ce levier peut être activé à toutes les étapes du processus de la présentation de l’état du territoire, de la vision du développement territorial et des processus décisionnels, jusqu’au suivi des négociations et la restitution des décisions finales.

Un élément fondamental est le développement d’une vision territoriale partagée conçue avant émergence de projets concrets. En effet, celle-ci permet d’établir un cadre de référence légitime, de placer les balises de ce qui est jugé acceptable ou non et assure une plus grande cohérence dans l’évaluation future des projets.

Lorsque le projet se concrétise, d’autres leviers d’action sont mobilisables pour encadrer le processus de négociation et enrichir la décision.

Les dispositifs de participation citoyenne permettent d’impliquer la population, soit de façon directe (via réunions d’information, enquête publique…) soit à travers des représentants (via des commissions par exemple). Cette catégorie d’actions renforce le processus de négociation et influence favorablement les perceptions des acteurs

Le recours à des expertises est un second levier important. Ces analyses (évaluation et justification des besoins/de la nécessité du projet, études d’incidences, études techniques, études de faisabilité…) permettent d’objectiver le débat. Selon leur nature, leur commanditaire et la procédure à laquelle elles s’intègrent, les expertises sont réalisées de manière plus ou moins indépendante (possibilité de contre-expertise…) et/ou permettent à des degrés divers la participation du public.

La dernière étape mène aux résultats du processus ; plusieurs catégories d’actions peuvent encore y influer sur le processus d’acceptabilité sociale.

Enfin, une mise en œuvre progressive et ouverte du projet, intégrant les habitants dès les premières étapes concrètes, permet de construire l’acceptabilité sociale et donne un signal positif quant à la mutation en cours. Citons, à titre d’exemple, les occupations temporaires de sites ou bâtiments en partenariat avec des associations locales, dont le développement va croissant.

La Note de recherche « L’acceptabilité sociale des projets d’aménagement du territoire et d’urbanisme » explore en profondeur ces leviers et les différentes étapes du processus. Le Guide « Contribuer ensemble au renforcement des centralités » propose des outils concrets pour instaurer et entretenir un climat de dialogue propice à un renforcement des centralités respectant des critères de qualité ambitieux tant pour le processus que pour les projets.

Découvrez toutes les publications de la CPDT.

Partager sur

| Cookie | Durée | Description |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |